게시판

동문 문화예술

용문사 은행나무

페이지 정보

본문

용문사 은행나무

나는 아무 것도 아닌 일에 크게 감동을 받아본 적이 별로 없었다.

아무 것도 아니라는 것은 지극히 내가 생각하는 잣대로 재단을 해서 그 기준을 바탕으로 판단을 하게 된다.

내가 아무 것도 아니라는 것을 다른 사람의 판단으로 보았을 경우 어떻게 보여지는지는 내 자신도 잘 모를 것 같다.

그런 것이 많이 쌓여서 편견이 되고 그 편견이 객관성을 잃을 때 편견의 오류라고 말하기도 한다.

그런 케이스는 너무나 많아 일일이 다 열거할 수 없을 정도인 것 같다.

하지만 그런 것을 말하면 말 하는 사람이 이상한 사람으로 몰리게 되는 우를 범하게 된다는 것쯤은 나도 알고 있다.

오늘(2018.8.1.) 날씨가 엄청 더웠다.

뉴스에 의하면 홍천이 영상 41도로 가장 높았다고 한다.

필자는 오늘 오전 홍천을 거처 양평 가기전인 용문에 갔다 왔다.

딱히 볼일이 있어서 간 것이 아니라 휴가차 가족과 방문한 곳이 용문이었다.

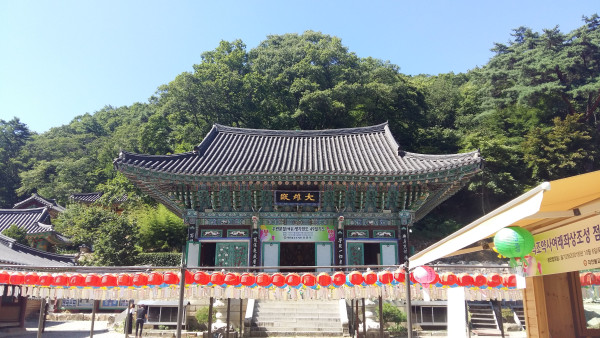

많은 사람들이 잘 알다시피 용문을 대표하는 상징물은 용문사일 것이라 생각될 것이다.

이 용문사 보다 더 유명한 것이 용문사 은행나무가 아닐까 생각된다.

나무 하나가 절을 먹여 살린다 해도 과언이 아닐 정도로 용문사 은행나무 유명세의 끝자락은 보이지 않는 것 같다.

날씨가 얼마나 더운지 밖에 나돌아 다니기가 어려울 정도이다.

물론 산업전선에서 열심히 뛰고 있는 근로자의 고충도 만만치 않겠지만 그렇지 않은 사람들도 힘들기는 큰 차이가 없으리라 본다.

따가운 햇볕에서 조금이나마 벗어나고자 썬 크림에 토시, 선글라스, 양산까지 뒤집어쓰고 다녀도 주변의 열기를 떨치기에는 역부족인 것 같다.

마트가 보이는 곳 마다 들어가서 음료수와 물을 사 먹어도 흐르는 땀을 감내하기에는 한계가 있다.

주차료 3000원과 1인당 입장료 2500원을 주고 용문사로 들어가게 된다.

주차장에는 의외로 차량들이 꽉곽 차 있다.

주말도 아닌데 웬 입장객들이 이렇게 많은가에 대해서 의아심을 가지지 않을 수 없었다.

용문사의 은행나무가 단풍이라도 들었으면 충분히 이해를 했겠지만 이런 한 여름에 단풍이 들었을리 만무한 가운데 이렇게 많은 차량들이 있다는 게 이해하기 힘든 장면이었다.

이런 의아함은 용문사 일주문을 들어서는 순간 한 방에 다 풀려 버렸다.

용문사 일주문을 들어서면서부터 조그만 계곡을 따라서 난 도로를 걸어서 올라가게끔 되어있다.

얼마나 가물었는지 계곡의 물은 찌질찌질 흐를 정도였다.

그런데 그런 계곡에 무수히 많은 인간들이 올망졸망 모여있는게 아닌가?

용문사 입구까지 이어지는 계곡에는 수많은 인간들이 빼곡히 들어차 있었다.

이렇게 많은 사람들이 물이 고인 곳에 발을 담그고 더위와 싸우고 있었다.

다른 계곡에는 온 몸을 풍덩 담그고 열을 식히고 있었으나 이 계곡만큼은 그런 사람은 거의 없었다.

모두 양말을 벗고 족욕 형태로 더위를 식히고 있었다는 것이다.

우리나라에서 계곡 족욕이 가장 발달한 곳이 이 계곡이 아닐까 싶다.

그래도 그늘에서 걷는 시간만큼은 조금이나마 더위에서 벗어날 수 있었다.

어느 정도 걷다 보니 용문사로 들어가는 다리가 나타난다.

여기서 궁금해지는 것은 역시 용문사 은행나무가 아닐까 싶다.

절에 들어가면 대웅전부터 보는 것이 보통이나 이 절 만큼은 은행나무부터 먼저 찾게 된다.

다리를 건너기가 바쁘게 왼쪽에 하늘을 찌를 듯한 나무가 보이니 바로 이게 그 유명한 용문사은행나무인가 보다.

필자는 이 은행나무가 낙엽이 진 후에 한 번 본 적이 있었기에 잎이 무성한 경우는 처음이라 보는 느낌이 확연히 다르게 다가온다.

사연이 없는 대상이라면 얼마나 썰렁하겠는가?

이 은행나무도 많은 사연을 가지고 있다고 적혀 있었다.

용문사은행나무의 나이는 1200살 정도 된다고 하는데 이 나무를 처음 심은 사람이 신라 마지막 왕인 경순왕의 아들인 마의태자가 금강산으로 가는 과정에서 이 절에 들렀다가 심었다는 설이 있고 또 하나는 원효대사가 자신이 짚고 다니던 지팡이를 꽂아서 이렇게 됐다는 이야기가 있다.

지팡이 설은 많은 절에서 오래된 나무에 내려오는 설인데 식물을 전공한 입장에서 보았을 때 말이 안 되는 경우가 많다는 것이다.

은행나무를 지팡이로 쓸 이유도 크게 없겠지만 지팡이 자체를 나무의 껍질도 벗기지 않고 생나무로 쓰는 경우는 더더욱 없을 것이라 생각된다.

그리고 생나무를 쓰면 무거워서 오히려 지팡이의 역할에 저해 요소가 될 수 있다는 것 쯤도 알 사람들은 다 아는 사실일 것이다.

그렇다면 이 은행나무가 심겨진 내력의 중심에는 마의태자가 서 있게 된다.

지금으로 말하면 마의태자 이렇게 될 줄 알고 기념식수를 했다고 보면 되리라 보나 그 또한 그를 미화하는 일 밖에 안 될 것 같다.

망국의 한을 가슴에 묻고 금강산으로 가는 과정에서 자신의 족적을 남기기 위해서 심었다고 했다면 그 은행나무는 엄청난 스토리를 가지고 있는 것이다.

스토리가 있기에 더 많은 사람들이 찾아오는지도 모른다.

그것을 어떻게 아름답고도 슬프게 승화를 시킬 것인가에 대해서도 많은 생각이 필요한 것 같다.

용문사를 찾아오는 사람들에게 많은 감동을 줄 수 있는 대단한 자원을 가지고 있는 것이다.

그런데 그 보다 더 특이한 센세이션은 그 은행나무가 암나무였다는 것이다.

인간은 암 수가 확실하게 구분되어있지만 나무나 풀은 그렇지 않은 경우가 훨씬 많다는 것이다.

우리가 주변에서 볼 수 있고 알 수 있는 암 수 다른 개체의 식물의 대표적인 케이스가 은행나무이다.

가을 날 은행낙엽이 지면서 도로변에 은행 알이 떨러져 냄새를 풍기는 경우를 경험했으리라 본다.

이런 개체가 바로 암나무인 것이다.

해서 가로수로는 주로 수나무를 심는데 이 또한 열매가 달려봐야 구분할 수 있음으로 아예 수나무에 접목을 한 은행 개체를 식재하는 경우도 있다.

어찌하였던 용문사 은행나무는 암나무였다.

그렇게 오래되고 웅장하고 큰 나무에 엄청 굵은 은행이 주렁주렁 달려 있었다.

특이하고 신기하게 다가온다.

일 년에 생산되는 은행 수확량만 해도 만만찮음을 느낄 수 있다.

스쳐지나가는 생각으로 이 은행을 소포장하여 마의태자의 영혼이 깃 든 은행으로 판매를 하여도 충분히 가치가 있지 않을까 싶다.

보기만 해도 영험이 깃들 것 같은 용문사 은행나무, 아마 앞으로도 몇 천 년을 더 견뎌 낼 것 같다.

인간의 삶은 유한하지만 그 보다 더 장구한 세월을 버틸 수 있는 용문사의 은행나무는 용문사의 보물이 아니라 모든 한국인의 귀중한 자산인지도 모른다.

어느 가을날, 용문사를 찾는다면 그 은행나무는 방문객들에게 이루 형언할 수 없을 정도의 감동을 선사하리라 본다.

- 이전글저 산의 숲은 18.08.02

- 다음글길 위에서 길을 묻다 102 - ‘개’와 ‘똥’ 18.07.31

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.