게시판

동문 문화예술

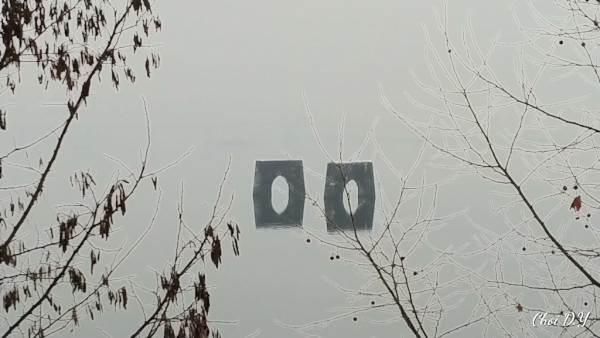

길 위에서 길을 묻다 158 - (2) ‘혼돈의 시대’

페이지 정보

본문

시골의 작은 중학교를 다니다가 그 백배나 큰 읍에 소재한 학교, 히말야시다가 흰눈을 한가득 쓰고 우뚝 서있는 고색창연한 교정풍경에 흠뻑 빠져 덜컥 원서를 냈다. 첩첩 시골촌놈이 영아래 도시 아이들과 겨뤄서 합격을 할 수 있을까 조바심 하는 가운데 어렵사리 시험을 치르고 합격통지를 받았다.

부푼 꿈을 안고 입학을 했지만 박정희 군사독재정권 장기집권 프레임에서 벗어날 수 없었다. 유신정신에 세뇌되고 투철한 반공사상에 무장되어 공부는커녕 교련경연대회에 대비한‘어깨 삽’에 정신줄을 놓으며 피같이 소중한 2년을 보냈다. 거기다가 강릉비행장을 출항한 KAL기 납북사건으로 나라안팎이 온통 뒤숭숭했는데 마구 풀려 찢기고 구겨진 두루마리 화장지처럼 인생에 가장 소중한 기억으로 남아여 할 고교시절의 3분의 2는 그렇게 덧없이 흘러갔던 것이다.

겉으로는 모범생인 양 전근상을 받을 만큼 충실하게 학교를 다녔지만 당시 내 책가방 속에는 늘 영화 시나리오 작법이나 영화잡지, 시집 몇 권만 달랑 들어있었다. 그러다가보니 임업과를 다녔지만 지금도 나무이름 하나 제대로 아는 것이 없다.

고교시절 내내 나는 에고이스트였고 당시 저항시를 읽고 지식인들이나 보던 사상계 같은 잡지나 뒤적이는 비학생적 반사회적 반항아이기도 했으며 엉뚱한 방향으로 생각이 깊은 아이였다.

3학년으로 올라갈 무렵, “이대로는 안 되겠다 고교시절 뭐라도 기록 될 ‘꺼리’와 ‘흔적’을 하나 만들어야 겠다.”고 마음을 먹게 된다. 그래서 세운 계획이 가을에 열리는 국화전시회에 졸업기념 개인 시화전을 함께 여는 일이었다. 고교 내내 학교대표로 백일장에 나가 입상을 해 학교에 작은 기여를 하기도 했는데 틈틈이 써 온 시들을 모아 두었기에 가능했다.

당시 나는 동 시기에 학교를 다닌 선후배라면 이름만 대면 알만한 한 살 연상의 한 여인과 사랑에 빠지는 은밀하고도 위대한 스캔들(?)을 일으키기도 했는데 지고지순했던 그 사랑은 시상(詩想)의 깊이를 더해주었다.

돌아보면 ‘혼돈(混沌), 함부로 흔들리는 가운데 중심잡기에 바빴던 청춘이었다.

- 이전글후회 없는 인생을 살자 20.03.20

- 다음글조경인문학 - 말도 많고 탈도 많은 향나무- 20.03.18

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.