게시판

동문 문화예술

‘하몽’이라고 들어보셨나요

페이지 정보

본문

우리가 못 먹어본 음식을 맛보기 위해서 어떤 사람은 맛 기행을 떠나기도 한다. 우리 지방에서 맛 볼 수 없는 음식 중 갑자기 삭힌 홍어가 생각난다. 마트에서 작은 포장으로 만들어 파는 경우도 있지만 원산지에서 먹는 맛에 비하면 격이 많이 떨어지리라 본다.

스페인을 대표하는 음식이 있었으니 이름하여 하몽이라는 것이다. 쉽게 표현하면 돼지 뒷다리 염장 건조 식품이라 생각하면 큰 오류는 없으리라 본다. 우리나라로 말하면 김치 정도 된다고 할까 그들은 이 하몽을 일상적인 음식으로 널리 애용되고 있었다. 우리의 음식은 밥과 반찬이라는 확실한 구분이 있는데, 서양 사람들에게 이 잣대를 들이 댄다면 빵과 부산물 정도로 표현이 될는지 모르겠다. 그 부산물 중에서 스페인은 하몽이 주류를 이룬다는 것이다. 물론 햄이나 소시지 등이 없는 것은 아닌데 이 나라에는 하몽이 하나 추가 되면서 음식문화의 차별화에 획을 긋고 있다는 것이다.

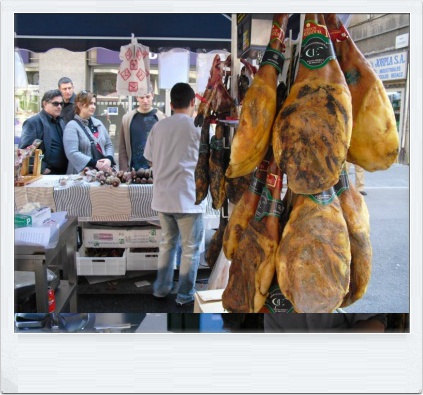

하몽의 원재료는 돼지 뒷다리와 소금이다. 다행이 뒷다리는 삼겹살과 관계없음으로 우리의 선호 부위와는 다름으로 부위 경쟁을 하지 않아도 된다는 것이다. 하몽을 만드는 돼지 중 일류급은 스페인의 재래종인 흑돼지이며 이 돼지도 그냥 꿀꿀이죽을 먹여서 키우는 것이 아니라 스페인남부나 포르투칼에서 생산되는 코르크나무의 열매를 먹은 놈을 최고로 친다는 것이다. 그런데 이렇게 엄선해서 키워서 만든 하몽은 일류급인 만큼 값이 무척 비싸다고 한다. 실제 현장에서 걸어 놓고 판매하는 하몽의 값을 보았을 때 가격차이가 배 이상 나는 것도 있었다. 다 같은 돼지 뒷다리 염장식품이고 크기도 비슷한데 가격차가 난다는 것은 바로 원료의 차이가 아닌가 싶다.

하몽은 아무데서나 만드는 것이 아니다. 하몽의 원료가 돼지라는 것은 앞서서도 밝혀 두었다. 아랍세계를 빼 놓고 세계적으로 돼지를 키우지 않는 곳은 거의 없는 것으로 알고 있다. 멀리갈 필요 없이 우리도 돼지를 많이 키워 삼겹살로 이용하고 있지 않은가? 실제 돼지 뒷다리는 햄이나 만드는 재료로 쓰이는 바, 하몽으로 만들어 판매하면 좋을 법 한데 그게 말처럼 간단치 않다는 것이다. 전에 우리나라 모 대통령이 이 하몽 맛에 반해서 참모에게 우리나라에서도 만들 수 있도록 기술을 배워서 생산하라는 지시를 했던 적이 있었다고 한다. 그 참모가 스페인에서 기술을 대충 배워서 우리나라에 들어와 접목을 시도 했다고 한다. 우선 스페인과 기후가 가장 근접하다고 보는 제주도에서 특별히 도토리를 먹여서 키운 돼지를 잡아서 하몽 스타일로 만들었는데 막상 먹어보려 하니 썪어 문들어져 완전히 실패했다고 보고를 하면서 그 프로젝트가 사라졌다는 이야기도 들었다.

하몽은 어떻게 먹는가? 하몽의 원료는 돼지 뒷다리라 했다. 이것을 염장처리 하여 말린 것이 하몽이며 이 하몽은 만들어진 형태 그대로 유통이 되고 있었다. 어떤 하몽은 아무런 포장도 없이 그대로 매 달아 놓고 판매를 하는 곳, 또 어떤 곳은 망사같은 것을 둘러쌓아 놓고 파는 것 등 다양한 것 같았다. 식당에서는 이를 얇게 슬라이스하여 햄이나 치즈처럼 빵 쪼가리 사이에 넣어서 먹게끔 되어 있는 것 같았다. 육포를 별로 좋아하지 나로서는 이 하몽에 대하여 별 관심은 없었으나 모처럼 원산지에 왔는데 그냥 갈 수 없어서 몇 저름 맛을 보니 육포보다는 연하면서 쫄깃쫄깃한 맛이 났다. 그리고 찝찔한 맛이 햄이나 소시지보다 더 강한 것 같다. 물론 빵 사이에 겹쳐서 먹어야 하는데 그럴 경지까지는 가지 않아 맛만 살짝 보고 왔는데 그리 감동적인 맛은 아니었던 것 같다.

스페인이나 포르투갈이 해상강국으로 가는데 결정적인 역할을 한 음식이 바로 이 하몽이라 한다. 또한 전투식량으로도 한 몫을 하면서 많은 전쟁에서 승리할 수 있는 원동력을 얻었다는 이야기도 들렸다. 어찌하였던 항해도중이나 전쟁터에서 단백질을 보충 받아야 하나 이 단백질은 일반 곡류와 달라서 보관하기가 상당히 어려운 것으로 알려지고 있다. 이것을 한 방에 해결해 줄 해결사가 있었으니 바로 이 하몽이라는 음식이었다.

남의 나라 음식에 대하여 왜 이리 장황하게 소개 하냐고 이야기할 수 도 있을 것이다. 음식만큼 창의적인 결과물도 많지 않으리라 본다. 우리가 먹는 반찬도 나날이 진화를 하듯이 음식도 끊임없이 새로운 것이 창출되고 있는 것으로 알고 있다. 단적인 예로 옛날부터 국수는 있었지만 라면이라는 새로운 국수가 나온 것은 최근의 일로 알려지고 있다. 음식의 근본이나 역사를 알면 그것을 바탕으로 새로운 음식을 고안하는데 귀중한 자산이 될 수 있다는 것이다. 우리가 즐겨먹는 삼겹살도 조선시대나 고려시대에는 없었던 요리로 알고 있다. 누군가가 고안하여 이용함으로서 한국을 대표하는 음식으로 자리 잡지 않았는가? 스페인 사람들이 한국에 와서 삼겹살 요리를 먹으면서 어떤 반응이 나올지 자못 궁금하기까지 하다.

- 이전글사그라다 파밀리아 성당 17.02.06

- 다음글졸작연습 17.02.02

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.